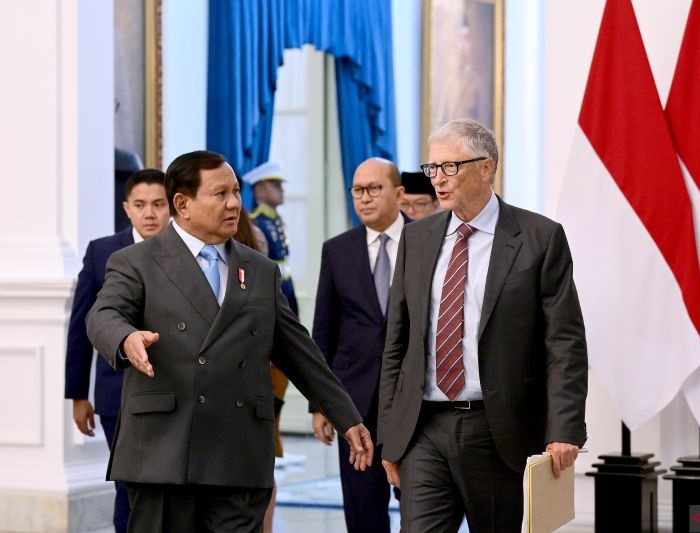

Moh. Ahlis Djirimu, Associate Professor FEB-Untad. FOTO: UDIN SALIM/METROSULAWESI

DUA belas tahun yang lalu, saya pernah menulis artikel di Media Alkhairaat dengan topik Pertumbuhan Membenamkan di Sulawesi Tengah. Tulisan ini merupakan hasil diskusi dengan kawan-kawan para ekonom Afrika dan Amerika Latin pada Konferensi Asosiasi Ekonom Tunisia di Hammamet, Tunisia pada 2011. Dalam pandangan teoretis, empat rujukan utama menjadi pijakan penulis adalah Prof. Jagdish Bhagwati, seorang Ekonom Internasional India yang mengajar di Universitas Columbia New York. Karya ekonom strukturalis Mesir Samir Amin “De-Linkage” dan buku mediang Presiden Venezuela, Hugo Chavez “Nadi Menganga di Amerika Latin”, serta karya Mantan Kepala Ekonom Bank Dunia Prof. Francois Bourgignon tentang “Segitiga Pertumbuhan-Kemiskinan-Ketimpangan”. Tiga analisis pertama mengantar kita pada satu kesimpulan bahwa negara-negara yang kaya sumberdaya alam seperti migas dan mineral termasuk logam maupun non logam, umumnya hanya menjadi “COMPRADORES” berarti pelayan bagi pembeli asing. Negara-negara kaya sumberdaya alam (SDA) hanya menjadi pelayan bagi pembeli asing dan pemerintah negara kaya sumberdaya alam tersebut menggiring rakyatnya pada kesengsaraan.

Analog dengan negara kita, pernah mengalami dua kali rezeki nomplok minyak bumi pada 1973 dan 1981, namun manfaatnya relatif minim. Chance does not knock twice atau kesempatan tidak datang dua kali. Daerah-daerah kaya sumberdaya alam saat ini seperti Kepulauan Riau, Papua, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah menghadapi paradoks SDA berupa penyakit Belanda (Dutch Disease), kutukan SDA (Resource Curse), dan runtuhnya pranata sosial. Dua yang pertama sudah sering penulis ulas di berbagai media.

Sulawesi Tengah menghadapi ALARM Ketimpangan Ganda (Twin Inequality). Ketimpangan pertama adalah Ketimpangan Pembangunan antar Wilayah Timur Sulteng dan Wilayah Barat Sulteng. Ketimpangan ini saat ini semakin parah. Parahnya ditunjukkan oleh alat ukurnya yakni Indeks Williamson. Indeks ini berada pada interval 0-1 poin. Bila Indeks Williamson semakin mendekati 0 poin, maka ketimpangan pembangunan semakin merata. Sebaliknya, bila Indeks Williamson semakin mendekati 1 poin, maka ketimpangan pembangunan semakin timpang. Badan Pusat Statistik (BPS) Sulteng menunjukkan bahwa sejak 2018, Indeks Williamson berada pada angka 0,86 poin, lalu naik terus hingga 0,94 poin pada 2019, 1,08 poin pada 2020, serta 1,36 poin dan 1,52 poin pada 2021 dan 2022. Penyebab utama adalah rezim yang paradigmanya belum bertransformasi dari paradigma “Pertumbuhan Ekonomi” menjadi “Pertumbuhan Berkeadilan”. Rezim regulasi Pemerintah Pusat baik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba dan Batubara bersifat re-sentralisasi, hanya menjadikan daerah sebagai penonton di daerah yang dikuras SDAnya. Daerah seperti Sulteng mempunyai paradigma yang sama pula dengan Pemerintah Pusat. Dengan lini masa pemerintahan yang singkat, strategi pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) HIJAU tidak dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan target-target yang ditetapkan sebagai solusi strategis, tematik, spasial. Dominasi kepentingan politik kedaerahan instan lebih dominan dari kepentingan kesejahteraan jangka panjang dan indikator kinerja. Hal ini diperparah oleh adanya local capture dan rent-seeker (pemburu rente) yang dominan di seputar pusat kekuasaan.

Pemerintah Provinsi Sulteng justru memperparah ketimpangan pembangunan ini. Kita ambil contoh di bidang Pendidikan. Pendidikan merupakan satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan dan ketimpangan secara tematik, inklusif dan berkesinambungan dalam Pendidikan menengah. Data BKKBN Tahun 2021 menjelaskan bahwa jumlah anak berusia 16-18 tahun atau kelompok usia SMA/SMK/MA di Provinsi Sulteng mencapai 137.987 jiwa. Tingkat Partisipasi Pendidikan pada anak umur 16-18 tahun yang masih sekolah di bangku SMA/SMK mencapai 99.456 jiwa atau proporsinya mencapai 72,08 persen. Jumlah terbanyak anak usia sekolah 16-18 tahun berada di Kabupaten Parigi Moutong mencapai 15.5244 jiwa lalu jumlah terbanyak kedua berada di Kabupaten Banggai yakni 11.999 jiwa. Sebaliknya, anak usia sekolah 16-18 tahun yang tidak sekolah mencapai 38.531 jiwa. Proporsinya terbanyak yang tidak sekolah ini berada di Kabupaten Parigi Moutong mencapai 7.704 jiwa, diikuti oleh Kabupaten Donggala mencapai 4.889 jiwa, Kabupaten Sigi sebanyak 3.857 jiwa, dan posisi keempat Kabupaten Banggai mencapai 3.724 jiwa anak usia 16-18 tahun tidak sekolah.

Namun, bias-bias pembangunan terjadi di daerah ini yang justru memperparah ketimpangan Pendidikan. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Pemerintah Provinsi Sulteng Tahun 2023 menyebutkan bahwa Pada Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Layanan Dasar Pendidikan, pada halaman 18 Program Pengelolaan Kegiatan Pendidikan/Subkegiatan Sapras Utilitas DAK SMA terdapat Penunjukkan Langsung (PL) dominan ke Kabupaten Banggai mencakup 29 sub kegiatan Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di SMAN 1 Balantak, Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling SMAN 1 Toili sampai dengan Rehabilitasi Ruang Perpustakaan dengan Tingkat Kerusakan Minimal. Keseluruhan sub kegiatan tersebut mencapai Rp10.756.640.559,- lalu diikuti oleh, Kabupaten Poso mencapai 10 sub kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi baik Asrama Siswa, Lab Kimia, Ruang Bimbingan Konseling mencapai total general Rp4.584.076.508,- dengan porsi terbesar pada Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Minimal Sedang SMAN 1 Lore Utara realisasi sebesar Rp1.190.000.000,-. Hal ini kontras dengan 8 sub kegiatan Pembangunan Asrama Siswa, Ruang Guru, Ruang Kepsek, Lab Biologi, Lab Fisika, Rang OSIS , Ruang UKS, Rumah Dinas Guru di di SMAN Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan yang juga penunjukkan Langsung (PL) total general sebesar Rp3.649.004.504,-, kontras dengan Pembangunan Gedung SMAN berupa Lab Fisika, Lab Kimia, Asrama Siswa, Rumdis Guru di SMAN 1 Banggai Kabupaten Banggai Laut mencapai keseluruhan Rp2.058.640.874,- yang semua Penunjukkan langsung, kontras dengan 3 sub kegiatan Pembangunan Asrama Siswa, Rehabilitasi Ruang kelas di SMAN 1 Balaesang dan SMAN 1 Banawa mencapai keseluruhan Rp1.359.340.610,- dan kontras Pembangunan di Kabupaten Parigi Moutong yang jumlah anak usia 16-18 tahun yang tidak sekolah terbanyak di Sulteng, mencapai 7.704 jiwa. Di Tahun 2023, Kabupaten Parigi Moutong hanya memperoleh kegiatan di SMAN 1 Parigi Utara mencakup 6 sub kegiatan Asrama Siswa, Bimbingan Konseling, Lab Fisika, Ruang OSIS, UKS, Rumdis Guru, keseluruhannya mencapai Rp2.044.223.666,- Kenyataan ini menunjukkan bahwa pembangunan Pendidikan menengah di Sulteng belum berbasis data, mengabaikan realitas lapangan karena pembangunan Pendidikan bias ke Banggai dan Poso, yang seharusnya berdasarkan data di atas mengutamakan anak usia 16-18 tahun yang tidak sekolah terbanyak yakni di Kabupaten Parigi Moutong, Donggala dan Sigi. Hal ini patut dijelaskan oleh Dinas Dikbud dari sisi azas pemerataan berkeadilan. Di samping itu, metode Pemilihan Langsung tidak memperhatikan Ayat 26 Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang hanya memperkenankan pekerjaan konstruksi yang bernilai paling tinggi Rp200,- juta. Bias-bias pembangunan tanpa berbasis data oleh Dinas Pendidikan Sulteng, kontras dengan perangkat daerah lain. Apresiasi pada Dinas Kesehatan, RSUD Madani, Dinas Nakertrans, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, karena LKPj lengkap dengan permasalahan dan solusi yang telah dijalankan, secara rasional dan terukur. Evaluasi lapangan akan menentukan capaian pembangunan sehingga terbukti pemangku kepentingan yang berperan dalam: merencanakan kegagalan dan menggagalkan perencanaan.

Ketimpangan kedua adalah ketimpangan distribusi pendapatan yang ditunjukkan oleh Indeks Gini mencapai 0,304 poin pada Maret 2023. Angka ini bermakna bahwa 1 persen penduduk Sulteng menguasai 30,4 persen kekayaan Sulteng. Di Sulteng, terdapat dua daerah yang mempunyai Indeks Gini di atas Indeks Gini Sulteng. Daerah tersebut adalah Kota Palu yang Indeks Gininya mencapai 0,324 poin dan Kabupaten Tolitoli mencapai 0,345 poin. Pada sisi hulu, Pertumbuhan Ekonomi menjadi penyebab ketimpangan, sedangkan kemiskinan adalah penyebab antara. Lalu kaitan antara kemiskinan dan ketimpangan antar sesama penduduk miskin dapat dikaji melalui Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Beruntung di Sulteng selama periode 2021-2003, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurun dari 0,64 poin pada 2021 menjadi 0,54 poin pada 2023, walaupun terjadi kenaikan P2 pada 2022 mencapai 0,68 poin. Di kabupaten, Keparahan Kemiskinan (P2) meningkat pada Kabupaten Bangkep dari 0,42 poin ke 0,63 poin, Poso naik dari 0,62 poin ke 0,63 poin, Tolitoli dari 0,30 poin ke 0,36 poin, Sigi naik ekstrim dari 0,36 poin ke 0,64 poin, serta Morowali Utara dari 0,65 poin ke 0,71 poin. Hal ini bermakna bahwa kesenjangan pendapatan antar penduduk maupun rumah tangga miskin (RTM) di daerah tersebut semakin melebar yang sebenarnya dalam jangka Panjang dapat dipersempit oleh Pendidikan Menengah dan masuknya Morowali Utara menimbulkan Pertumbuhan Membenamkan (Immisiering Growth) di daerah ini melalui jalur transmisi pendapatan, transmisi moneter, eksploitasi SDA dan jalur pengrusakan lingkungan. Ini berarti pula baik sasaran, waktu, administratif, dan mutu program penanggulangan kemiskinan di Sulteng sama sekali tidak diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi Sulteng yang memang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulteng tidak paham apa yang akan dibuat sebagai solusi ganda mengatasi kemiskinan dan ketimpangan spasial, tematik, inklusif. Kesenjangan pembangunan Sulawesi Tengah dapat dikaji melalui “growth-poverty-equality triangle” atau segitiga interkasi pertumbuhan ekonomi-kemiskinan-ketimpangan.

Pertama, pertumbuhan ekonomi akan diikuti dengan pengurangan kemiskinan jika minimal kelompok yang termiskin juga meningkat pendapatannya. Perubahan pendapatan kelompok miskin berkontribusi terhadap kenaikan pendapatan rata-rata. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi belum tentu mengurangi kemiskinan jika yang meningkat pendapatannya hanya dinikmati oleh kelompok kaya dan atau 20 persen kelompok penduduk terkaya. Pertumbuhan ekonomi dapat menambah kemiskinan, kalau kenaikan pendapatan dibarengi dengan penurunan pendapatan kelompok miskin. Di Sulteng, kecepatan kenaikan 20 persen penduduk terkaya mencapai 4,8 kali lipat dibandingkan dengan kelompok 40 persen terbawah/termiskin, sehingga lalu penurunan penduduk miskin tertinggal terus. Fenomena inilah yang menjelaskan angka kemiskinan berfluktuasi.

Kedua, pertumbuhan ekonomi justru akan meningkatkan ketimpangan kalau pertumbuhan ekonomi tersebut lebih banyak disebabkan oleh kenaikan pendapatan kelompok kaya dan/atau 20 persen kelompok terkaya dibandingkan miskin dan/atau 40 persen kelompok penduduk termiskin. Ini akan terjadi walaupun kelompok miskin dan/atau 40 persen kelompok penduduk termiskin mengalami peningkatan pendapatan. Tetapi karena laju kenaikan pendapatan kelompok kaya lebih tinggi ketimbang laju kenaikan pendapatan kelompok miskin, maka ketimpangan akan meningkat, walaupun kemiskinan menurun. Dalam konteks Sulteng pada umumnya dan Kabupaten Banggai, Morowali dan Morowali Utara pada khususnya, pertumbuhan ekonomi cenderung meningkatkan ketimpangan kalau misalnya pertumbuhan yang terjadi lebih menguntungkan pemilik modal ketimbang buruh. Pertumbuhan ekonomi yang berpusat pada sektor padat modal, umumnya akan meningkatkan ketimpangan. Hal ini karena pada ketiga kabupaten tersebut, harga kebutuhan pokok cenderung mahal sebagai kawasan industri menggerus daya beli masyarakat. Gas alam dari Kabupaten Banggai dapat menerangi listrik pada tujuh prefecture (provinsi di Jepang) seperti Oita, Kunamoto, Fukuoka, Kagoshima, Nagasaki. Banggai mengalami brain-drain yakni hengkangnya tenaga kerja trampil lulusan Universitas Tompotika dan Universitas Muhammadiyah Luwuk di PT. Donggi-Senoro LNG karena daya Tarik Arabia-United States Oil Company (ARAMCO) maupun Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC).

Ketiga, Pertumbuhan ekonomi dapat juga diikuti dengan pengurangan ketimpangan. Ini terjadi jika aktivitas ekonomi yang menopang pertumbuhan ekonomi adalah sektor pertanian dan industri manufaktur padat karya. Kontribusi sektor industri dalam perekonomian Sulteng per April 2024 telah mencapai 54,28 persen dan laju pertumbuhannya mencapai 58,75 persen. Kontribusi penerimaan pajak dari sektor Industri Pengolahan meningkat dari Rp1,19,- triliun pada Maret 2024 menjadi Rp1,89,- triliun pada April 2024. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian terus mengalami penurunan, bahkan tidak lagi menjadi top 10 penyumbang terbesar dalam perekonomian Sulteng. Selain industri pengolahan, sektor-sektor ekonomi penyumbang terbesar adalah Perdagangan Besar dan Eceran yang berkontribusi sebesar 12,95 persen dan sektor Administrasi Pemerintahan yang kontribusinya mencapai 7,49 persen. Bila hilirisasi dan industrialisasi digerakkan oleh pihak swasta asing, maka pemerintah mempunyai kesempatan membangun sub sektor pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan, perikanan dan kelautan.

Keempat, ketimpangan dapat saja meningkatkan pertumbuhan ekonomi jika ketimpangan yang terjadi adalah hasil dari sistem insentif untuk peningkatan produktivitas, reward dari entrepreneurship atau akumulasi modal. Semangat kewirausahaan menjadi penggerak perekonomian di desa yang cenderung menciptakan desa digital dalam penguatan kelembagaan ekonomi. Tantangan dihadapi Sulteng yakni adanya 686 desa atau 37,24 persen dari 1.842 desa di Sulteng berada pada kategori blankspot di mana 126 desa di antaranya berada di Semenanjung Tompotika, Desa Baloa Doda merupakan satu di antaranya yang paling ekstrim.

Kelima, bertolak belakang keempat, ketimpangan dapat sangat mungkin menurunkan pertumbuhan ekonomi melalui banyak faktor, misalnya ketimpangan menimbulkan rendahnya kohesi sosial, konflik komunal sehingga ekonomi rentan terhadap konflik. Pemerataan kualitas SDM juga cenderung lebih kondusif untuk peningkatan inovasi yang merupakan pendorong dari pertumbuhan ekonomi tinggi.

Keenam, ketimpangan tinggi dapat meningkatkan kemiskinan jika ketimpangan tersebut cenderung disebabkan lebih banyak populasi orang miskin dan bukan lebih banyak populasi orang kaya, walaupun kita perlu paham bahwa kemiskinan dapat saja rendah karena sebagian besar orang masih miskin karena daya belinya melemah. Peran Tim Pemantau Inflasi Daerah (TPID) bukan hanya sampai pada “Nonton Bareng Rakor TPID”, dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang stagnan pada angka 94 poin, menunjukkan pada kita ada 16.260 Rumah Tangga Nelayan Miskin atau proporsinya 5,34 persen dan ada 31.448 unit Rumah Tangga Perempuan atau proporsinya 9,71 persen yang perlu sesegera mungkin dilindungi dan diberdayakan. TPID patut membuat brief logframe dan menindaklanjuti temuan harian fluktuasi harga Disperindag yang dipicu oleh gejolak sembako dan perubahan iklim.

Ketujuh, ketimpangan tinggi membuat kekuatan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan melemah. Pertumbuhan ekonomi pada negara/daerah dengan ketimpangan rendah akan lebih berpotensi mengurangi kemiskinan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di negara/daerah ketimpangan tinggi. Lalu mengapa garis kemiskinan Sulteng lebih tinggi ketimbang daerah lain? Studi mikroekonomi patut dilakukan dan strategi solusi patut dipikirkan oleh BRIDA ketimbang bagi-bagi sembako stunting. Peluncurkan Program Padat Karya Pemeliharaan Infrastruktur Provinsi di Kabupaten berbasis pada Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), percepatan Pensasaran Penurunan Kemiskinan Ekstrim (P3KE), maupun data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) maupun reaktivasi Program Anti Kemiskinan yang memunculkan kewirausahaan dan penguatan Kelembagaan Ekonomi di kabupaten.

Ketimpangan pembangunan ini dapat menimbulkan runtuhnya sosial karena adanya industrialisasi melahirkan adik kembar urbanisasi dan membuat masyarakat beralih dari mata pencaharian yang mengakar budaya pada mereka seperti berkebun mangga golek, sirsak, jambolan menjadi pekerja di area pertambangan batuan non logam di Kecamatan Ulujadi. Bila batuan non logam ini habis, maka sulit rasanya masyarakat yang bekerja di area pertambangan akan kembali berkebun karena mindset berpikirnya telah berubah. Pada akhirnya, dalam keterdesakan berkurangnya SDA batuan non logam, konflik horizontal memperebutkan SDA tidak dapat dihindari. Akibatnya pranata sosial runtuh akibat polarisasi pembangunan dan memecah belah masyarakat karena keserakahan ekonomi semata. Bila pranata sosial runtuh, maka sulit akan kembali seperti sedia kala.

Dengan penjelasan dan uraian Data data ini mempertegas ANOMALI atau PARADOKS SDA yang terjadi, bahwa indikator Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi justru diikuti oleh indikator tingkat kemiskinan yang tinggi 12,41 persen Tahun 2023 dan ketimpangan sangat tinggi mencapai 1,52 poin Tahun 2022. Tingkat ketimpangan yang tinggi ini semakin diperparah oleh kebijakan pemerintah daerah yang tidak berdasarkan data. Dampak rambatan berikutnya memunculkan kerentanan sosial, kelaparan, gangguan keamanan, dan runtuhnya pranata sosial berbasis kearifan lokal yang dikhawatirkan oleh bapak Antropologi Indonesia, Profesor Koentjaraningrat: ketika Pranata Sosial runtuh, sulit pulih kembali.

*) Associate Profesor Ilmu Ekonomi FEB UNTAD

_(1).gif)

LEAVE A REPLY