Beasiswa Gratispol dan Risiko ‘Gagal Janji’ Pemerintah Daerah

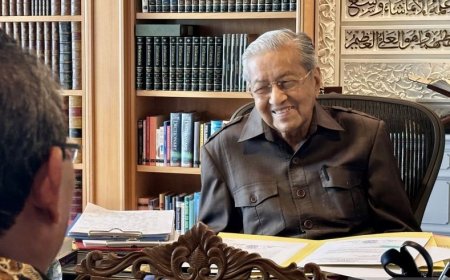

Oleh: Tengku Imam Syarifuddin*

PENDIDIKAN merupakan salah satu persoalan mendasar dalm pembangunan sumberdaya manusia. Ditengah moderenisasi serta desentralisasi pembangunan daera, akses terhadap pendidikan yang merata dan terjangkau merupakan suatu keharusan yang dilakukan bagi pemerintah daerah. Di Kalimantan Timur, narasi ini mendapat tempat khusu dalam janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang mengusung program unggulan “Gratispol”. Salah satu muatan dalam program ini adalah penjaminan terhadap pendidikan gratis bagi masyarakat Kalimantan Timur dari jenjang SMA hingga perguruan tinggi. Bahkan janji politik ini tidak hanya menrgetkan pendidikan gratis hanya di dalam negeri tetapi juga luar negeri. Secara sederhana program ini sebenarnya memberikan janji perluasan akses pendidikan tanpa masyarakat memikirkan beban biaya sebagai bentuk investasi jangka panjang daerah terhadap generasi penerusnya.

Namun, realisasi program Gratispol tidak berjalan semulus yang dibayangkan. Alih-alih menjadi sebuah symbol harapan masyarakat, program ini justru mejadi sumber polemik di kalangan masyarakat. Sejumlah masalah mencuat, mulai dari terbatasnya jumlah sasaran penerima yang hanya mencakup mahasiswa baru saja, tidak ada regulasi atau paying hukum yang jelas, panduan teknis yang berseliweran terus berubah, hingga bantuan yang hanya berkisar Rp 5 juta hingga Rp 7,5 Juta permahasiswa telah meninmbulakan pertanyaan serius mengenai keseriusan pemerintah Kalimantan Timur dalam mengimplementasikan janji politik pendidikan gratis.

Lebih dari itu, kelemahan lain yang memperparah situasi ini adalah pola komunikasi publik yang buruk dan terkesan membingungkan, baik di level birokrasi maupun kepala daerah. Inkonsistensi narasi pemerintah, ketiadaan juru bicara resmi program, serta minimnya pelibatan publik dalam proses desain kebijakan membuat kepercayaan masyarakat mulai luntur. Situasi ini menunjukkan adanya celah besar antara pupulisme politik dalam kampanye dengan rasionalitas kebijakan dalam implementasi.

Janji Politik dan Harapan Publik

Dalam kontestasi electoral, pendidikan kerap kali digunakan sebagai senjata yang ampuh untuk menjual kandidat. Gagasan tentang beasiswa gratis yang dibarengi dengan embel-embel hingga jenjang doktoral dan luar negeri tentunya memiliki daya tarik electoral yang kuat. Tidak mengherankan jika program Gratispol yang dijanjikan pasasan gubernur dan wakil gubernur terpilih Kalimantan Timur memperoleh dukungan luas masyarakat, terutama masyarakat kalangan menengah ke bawah yang selama ini menghdapai persoalan akses pendidikan terutama pendidikan tinggi akibat keterbatasan ekonomi.

Program ini diposisikan sebagai penyempurna dari program-program beasiswa sebelumnya seperti Kaltim cemerlang dan Kaltim Tuntas. Namun menariknya retorika program ini ditambahkan “gratifikasi total” pendidikan, dengan cakupan SMA/SMK hingga perguruan tingg (D3-S3) dan memberikan akses terbuka hingga ke luar negeri. Narasi ini bukan hanya mengandung sebuah makna simbolik yang kuat, tetapi telah menciptakan ekspetasi publik yang tinggi terhadap terwujudnya mobilitas sosial vertical melalui pendidikan.

Dalam konteks ini, Gratispol bukan sekadar program teknoratis melainkan symbol dari kontrak sosial antara pemimpin dan masyarakatnya. Namun seperti yang selalu terjadi dala politik elektoral, janji populis sering kali tidak dibarengi oleh pertimbangan teknokratis yang memadai. Ketika janji-janji besar tidak dibarengi oleh perencanaan kebijakan yang realistis dan operasional, maka yang muncul bukanlah rasa suyukur masyarakat, melainkan kekecewaan yang meluas.

Kekecewaan ini tampak nyata ketika implementasi Gratispol ini jauh dari ekspektasi publik. Sebagai contoh, fakta bahwa program ini hanya ditujukan kepada mahasiswa baru, secara tidak langsung mengecualikan mahasiswa aktif lainnya yang juga masyarakat Kalimantan Timur dan memiliki hak yang sama atas akses pendidikan. Hal ini tentu akan menimbulkan sepekulasi janji politik yang bersifat universal justru dalam tahap penerapannya bersifat diskriminatif. Lebih jauh, minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan teknis program mengakibatkan kesenjangan antara harapan publik dan realitas kebijakan.

Sistuasi ini menunjukkan betapa berbahayanya kebijakan publik yang berbasis pada janji politik, apabila tidak disertai struktur kebijakan yang matang dan partisipatif. Harapan yang dibangun selama kampanye akan berbuah menjadi tuntutan yang kuat dari publik terhadap keharusan menepati janji politik tersebut. Dalam kondisi ini, ketidak mampuan pemerintah memenuhi ekspetasi justru akan menjadi boomerang yang mengerus legitimasi politik pemimpin itu sendiri.

Permasalahan Teknis dan Kelembagaan dalam Implementasi

Di balik retorika kebijakan yang populis disertai dengan semangat pemerataan akses pendidikan, pelaksanaan program Gratispol justru menunjukkan gejala klasik dari kegagalan tatakelola kebijakan public, yaitu lemahnya perencanaan teknis, Tidak hadirnya regulasi yang jelas, serta lemahnya koordinasi kelembagaan. Meskipun telah diumumkan resmi sebagai salah satu program prioritas, nyatanya Gratispol belum memiliki pijakan hukum yang memadai dalam betuk peraturan gubernur ataupun peraturan daerah. Akibatnya dasar pelaksanaan program tidak solid membuatnya rentan terhadap perubahan dinamika, kebingungan administratif dan inkonsistensi prosedural. Namun dalam kondisi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah lebih dahulu melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah perguruan tinggi di Kalimantan Timur sebagai mitra pelaksana. Bahkan, beberapa perguruan tinggi telah membuka penerimaan mahasiswa baru melalui jalur beasiswa Gratispol.

Pada dasarnya langkah ini merupakan niat baik untuk mempercepat realisasi program Gratispol, Namun hal ini dapat memperbesar celah potensi disinformasi di tingkat operasional dan memperlihatkan ketidaksingkronan antara semangat implementasi dan kesiapan kebijakan. Tanpa landasan hukum dan tatakelola yang siap dan kuat, langkah-langkah awal ini akan beresiko menjadi preseden buruk ala praktik pelaksanaan program berbasis hak warga negara.

Salah satu persoalan paling krusial adalah keputusan untuk membatasi penerima beasiswa Gratispol hanya kepada mahasiswa baru. Kebijakan ini terlihat sangat pragmatis dari sisi teknis, tetapi sangat problematic dari sisi sosial dan politik. Banyak mahasiswa aktif yang merasa terdiskriminasi dari janji pendidikan gratis yang sebelumnya dijanjikan bersifat universal. Padahal kelompok ini juga merupakan masyarakat Kalimantan Timur yang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akseses pendidikan yang adil. Selektivitas yang diskriminatif ini akan memicu kecemburuan sosial dan menurunkan kredibilitas program di mata publik.

Selain itu, nilai bantuan dalam beasiswa gratispol hanya Rp5 juta hingga Rp7,5 juta per semester per mahasiswa tidak sebanding dengan biaya kuliah aktual, terutama bagi mereka yang belajar di luar provinsi atau luar negeri. Ketidaksesuaian ini akan menimbulkan keraguan terhadap keseriusan pemerintah dalam membangun kebijakan berbasis kebutuhan. Padahal dalam janji politik yang disampaikan saat kampanye, beasiswa Gratispol digambarkan sebagai sebuah skema pembiayaan penuh yang mencakup biaya kuliah, biaya kuliah dan biaya akademik lainnya seperti buku serta alat penunjang studi lainnya.

Ketika implementasinya justru memunculkan angka nominal yang sangat terbatas dan bersifat parsial, publik akan memandang program ini sebagai sebuah kebijakan simbolik semata. Selain itu akan memicu spekulasi bahwa program ini hanya bertujuan untuk membangun citra politik daripada benar-benar menghapus hambatan struktural dalam akses pendidikan tinggi. Dengan kata lain, Gratispol terjebak dalam pendekatan populis yang tidak disertai perencanaan fiskal dan teknokratis yang matang.

Dengan demikian, meskipun Gratispol memiliki misi mulia, realitas implementasinya menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menghadirkan kebijakan yang tidak hanya responsif, tetapi juga adaptif dan terencana. Tanpa pembenahan serius terhadap aspek legal, teknis, dan kelembagaan, program ini berisiko menjadi proyek populis sesaat yang kehilangan relevansi dan legitimasi di tengah jalan

Komunikasi Pemerintah yang Gagal

Komunikasi publik merupakan salah satu komponen vital dalam setiap tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Dalam konteks Gratispol Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur justru menunjukan kegagalan dasar dalam merancang dan mengeksekusi strategi komunikasi kebijakan yang efektif dan partisipatif. Akibat dari hal tersebut, program Gratispol yang awalnya disambut dengan penuh antusiasme publik berubah menjadi sumber kebingungan, kecurigaandan, bahkan bisa memicu frustrasi kolektif.

Salah satu indikator dari kegagalan komunikasi ini adalah tidak dimanfaatkannya dengan baik kanal resmi Gratispol yang secara konsisten menyampaikan informasi program. Pltform media sosial resmi maupun situs resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak menampilkan pembahruan yang komperhensif. Selai itu, pengumuman maupun informasi penting kerap disampaikan melalui jalur informal yang tidak terverifikasi. Hal ini mengakibatkan munculnya informasi yang simpang siur di masyarakat.

Dalam berbagai literatur komunikasi pemerintahan maupun komunikasi kebijakan, situasi ini disebut policy ambiguity, dimana tujuan, prosedur dan manfaat kebijakan tidak tersampaikan dengan jelas yang menyebabkan distorsi pemahaman dan resistensi dari publik.

Fenomena simpang siurnya informasi tersebut kerap kali justur bermula dari pemberintaan media massa yang tidak berbasis pada rilis resmi, melainkan sumber-sumber off the record atau narasumber tunggal tanpa klarifikasi institusional. Dalam konteks ini peran media massa sebagai penyambung informasi publik dijalankan semestinya. Namun ketidakaktifan pemerintah dalam mengantisipasi dan mengarahkan alur informasi justru membuka ruang yang luas bagi disinformasi. Pemerintah semestinya adaptif dalam merespon dinamika tersebut, bukan hanya bersikap reaktif atau menyalahkan pemberitaan.

Langkah-langkah strategis sangat diperlukan guna menjamin kejelasan informasi dan mengurangi ketegangan sosial yang muncul akibat ketidaktahuan publik. Misalnya seperti merilis informasi resmi secara berkala terkait keberlanjutan dan progress program, mengadakan konferensi pers yang terbuka serta menunjuk satu juru bicara resmi tetap program Gratispol. Apalagi dalam konteks politik pasca pemilu, janji-janji kampanye menjadi sorotan utam publik dan oposisi, sehingga transparansi menjadi instrument vital untuk menjaga legitimasi politik pemerintahan yang baru.

Ketiadaan strategi komunikasi krisis juga menjadi catatan penting. Ketika kontroversi mengemuka, pemerintah justru tidak menunjukkan respon komunikasi yang terstruktur dan simpatik. Tidak ada juru bicara yang secara konsisten mejelaskan arah kebijakan, menjawab kritik atau mengetahui dinamika informasi yang berkembang di masyarakat. Alih-alih menghadirkan klarifikasi yang mencerahkan, respons pemerintah justru sering datang terlambat dan sporadis, sehingga memperburuk kebingungan yang ada. Sikap ini mencerminkan pendekatan top-down yang masih kuat dalam kultur birokrasi kita, di mana masyarakat dianggap sebagai objek pasif, bukan subjek partisipatif dari proses kebijakan.

Dalam konteks Gratispol, kelemahan komunikasi juga tampak dalam minimnya pelibatan aktor-aktor lokal seperti organisasi mahasiswa, perguruan tinggi, media lokal serta tokoh masyarakat dalam penyusunan maupun sosialisasi program. Padahal keberhasilan komunikasi kebijakan dalam masyarakat demokratis sangat bergantung pada dialog sosial yang iklusif dan berkelanjutan. Ketika komunikasi hanya dilakukan satu arah dan minim ruang klarifikasi, maka publik akan membentuk interpretasi mereka sendiri atas kebijakan yang ada, sialnya seringkali dengan prasangka yang negatif.

Lebih jauh lagi, pemerintah terkesan abai terhadap prinsip-prinsip public accountability dalam menyampaikan progres program. Tidak pernah ada penjelasan terbuka mengenai berapa jumlah anggaran yang dialokasikan, berapa banyak kuota penerima yang tersedia, bagaimana mekanisme seleksi dilakukan, atau bagaimana evaluasi terhadap gelombang pertama program ini dirancang. Ketertutupan ini bertentangan dengan prinsip good governance, di mana transparansi dan partisipasi menjadi pilar utama.

Kegagalan komunikasi ini pada akhirnya bukan hanya merusak citra program Gratispol, tetapi juga berpotensi meruntuhkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah daerah secara keseluruhan. Dalam perspektif kebijakan publik, kepercayaan adalah modal sosial yang sangat penting untuk keberlanjutan dan legitimasi kebijakan jangka panjang. Jika pemerintah gagal membangun komunikasi yang empatik, konsisten, dan terbuka, maka tidak hanya Gratispol yang akan dipertanyakan, melainkan seluruh kapasitas negara dalam memenuhi janji-janjinya kepada rakyat.

Menghindari Gagal Janji: Jalan Pembenahan Gratispol ke Depan

Dalam desain idealnya, program Gratispol merupakan manifestasi dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak pendidikan bagi setiap warga Kalimantan Timur. Namun, realitas implementasinya sejauh ini memperlihatkan jurang yang dalam antara janji politik dan kapasitas teknokratis. Alih-alih menjadi solusi struktural atas persoalan kesenjangan akses pendidikan, Gratispol justru menciptakan persoalan baru yaitu ketidakpastian regulatif, disinformasi publik, eksklusi kelompok penerima, hingga bantuan yang tidak proporsional dengan kebutuhan riil mahasiswa. Polemik yang terus bergulir membuktikan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak cukup ditopang oleh niat baik semata, melainkan sangat bergantung pada perencanaan yang matang, tata kelola kelembagaan yang kuat, dan komunikasi publik yang transparan serta adaptif. Tanpa ketiganya, program strategis sekalipun hanya akan menjadi proyek politis jangka pendek yang kehilangan legitimasi di mata publik.

Oleh karena itu, langkah korektif perlu segera diambil. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu mempercepat penyusunan landasan hukum yang kuat melalui peraturan gubernur atau peraturan daerah sebagai kerangka kerja utama program Gratispol. Selain itu, reformulasi skema bantuan berdasarkan kajian kebutuhan biaya pendidikan yang aktual dan inklusif sangat mendesak agar program ini tidak hanya bersifat simbolik. Yang tidak kalah penting adalah membangun sistem komunikasi publik yang professional dengan juru bicara resmi, kanal informasi terpadu, dan forum konsultasi publik yang terbuka.

Keberlangsungan Gratispol sebagai program unggulan daerah akan sangat ditentukan oleh sejauh mana pemerintah mampu mengembalikan kepercayaan publik. Momen ini harus dimanfaatkan bukan hanya untuk memperbaiki program, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu belajar, terbuka terhadap kritik, dan berkomitmen pada pembangunan sumber daya manusia yang inklusif dan berkeadilan.

*) Peneliti Peneliti Citra Demorasi Nusantara

Apa Reaksimu?