Paradigma Generasi Keempat Universitas

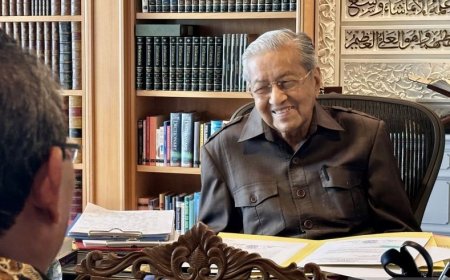

Oleh: Moh. Ahlis Djirimu*

TULISAN ini terinspirasi oleh empat pengalaman pembelajaran: Pertama, saya bersyukur mengenyam pendidikan strata dua atau Diplome d’Etude Approfondie (DEA) pada universitas yang terkonsentrasi semua disiplin ilmu dalam satu area geografis yang dikenal Grenoble de l’Europole, Grenoble de Technopole, Distrik Industri, Distrik Teknologi. Ada Sekolah Tinggi Nuklir Grenoble tempat sekolah pada ahli nuklir berbagai negara dengan berbagai prodi dan konsentrasi seingat saya ada Plasma Atom, ada Kelistrikan Nuklir, ada Keamanan Nuklir. Ada Universitas Joseph Fourrier atau Universitas Grenoble I yang konsentrasi studi pada Science, Technology, Engineering, Mathematics (STEM). Ada Universitas Pierre-Mendes France atau Universitas Grenoble II fokus pada Ilmu Hukum, Ilmu Politik, Ilmu Sosial, Economics. Universitas Stendahl atau Universitas Grenoble III yang mengkhususkan diri pada Ilmu-Ilmu Bahasa dan Kesusastraan.

Kedua, tulisan ini terinspirasi oleh konsep tiga generasi krisis ekonomi. Profesor Stiglitz, Pemenang Hadiah Nobel Ekonomi 2001. Ketika beliau tiba di Bandara I Gusti Ngurah Rai pada Desember 2014 menyatakan, kita hidup dalam krisis, setiap hari kita mnghadapi krisis. Pengajaran Ilmu Ekonomi Standar menjadi kurang relevan. Ilmu Ekonomi Kontemporer menjadi satu dari beberapa solusi pengajaran ilmu ekonomi di universitas.

Ketiga, setiap wisuda sarjana maupun pasca sarjana, setiap kali penulis berkelakar: bertambah lagi angka pengangguran tenaga terdidik yang proporsinya menempati urutan kedua angka pengangguran, setelah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di berbagai daerah, termasuk di Sulteng. Perguruan tinggi menjadi produsen penganggur terdidik. Data ini sepatutnya menjadi pelajaran pembukaan dan penutupan program studi di perguruan tinggi agar perguruan tinggi tidak semata-mata menjadi “pukat harimau”.

Keempat, Ketika 2018 penulis diundang sebagai narasumber diskusi ekonomi kebencanaan di Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat (LPEM-FEBUI) oleh Indonesian Regional Science Association (IRSA), di sela istirahat, sejawat pengajar dan dekan FEBUI menyatakan, saat ini saya fokus agar lulusan FEBUI diminta di pasar tenaga kerja naik dari T- 6 months menjadi T-1 year, artinya saat ini 6 bulan lulusan S1 FEBUI menjadi setahun sebelum lulus undergraduate telah diminta di bursa kerja.

Di bidang Pendidikan, Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran mengkonsentrasikan pencapaian misi sumberdaya manusia pada penguatan Pendidikan sains dan teknologi, penyediaan beasiswa bagi anak guru, anak petani dan anak buruh, peningkatan daya tamping Perguruan Tinggi, Penguatan Sistem Pendidikan Nasional, Peningkatan Dana Riset dan Inovasi sebesar 1,5-2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dalam 5 tahun ke depan. Namun, sebagai investasi Mutu Modal Manusia, investasi tersebut bersifat time lag atau ada grace period, bermakna hasil investasi nanti dinikmati sekitar 25 tahun ke depan. Pengalaman penulis di Second Junior Secondary Education Project (SJSEP-B) Asian Development Bank 1810-INO, perluasan dan peningkatan mutu menyeluruh di Tingkat SMP/MTS pada 2000-2021 nanti dinikmati 25 tahun kemudian. Saat ini, anak tidak sekolah usia 13-15 tahun di Sulteng tinggal 13.447 orang atau 9,10 persen pada 2023 berdasarkan data bersumber dari portal BKKBN, lebih rendah ketimbang usia anak 7-12 tahun yang tidak sekolah sebanyak 89.446 orang atau 31,20 dari keseluruhan anak usia 7-12 tahun. Sementara anak usia 19-24 tahun yang tidak kuliah lebih banyak lagi yakni 208.930 orang atau proporsinya mencapai 67,99 persen. Ancaman loss quality generation berada di depan mata kita.

Perguruan tinggi saat ini, menghadapi tantangan sebagai penyedia jasa Pendidikan (supply side) seperti rendahnya serapan lulusan, kurang efektifnya kualitas dan pemanfaatan dana Pendidikan, kurangnya perhatian pada pembangunan talenta sains dan teknologi, adanya kesenjangan antara pendidikan tinggi dan kebutuhan masyarakat, serta regulasi pendidikan yang cepat berubah. Munculnya permasalahan ini karena perguruan tinggi belum antisipatif terhadap perubahan global. Perguruan tinggi masih berkutat pada Paradigma Pengajaran dengan berbagai perubahan kurikulum dari waktu ke waktu. Kapitalisasi kampus menyumbang pada stagnasi universitas sebagai kampus pengajaran karena menjadikan kampus otonom, termasuk otonomi dalam mencari sumber-sumber pembiayaan menjadikan kampus lebih berorientasi pada pengumpul Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang cenderung menjadi kampus kapitalis. Perguruan tinggi negeri berlomba-lomba menerima mahasiswa baru tanpa memperhatikan kualitas input yang masuk. Semata-mata peningkatan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagai sumber penerimaaan PNBP Pendidikan. Pada sisi internal, staf pengajar dibebani mata kuliah melampaui Beban Kinerja Dosen (BKD) dan waktu mengajar seperti di masa SD/MI mulai pukul 07.15. Pada akhirnya, fenomena “guru kelas” di SD/MI relatif dapat menjadi “dosen kelas” di perguruan tinggi. Fenomena ini dapat menimbulkan tertunainya hanya “Darma Tunggal Perguruan Tinggi” yakni pada darma Pendidikan/pengajaran. Inilah fenomena Perguruan Tinggi Generasi Pertama yang tentu tidak serta merta diabaikan.

Perguruan Tinggi patut bertransformasi menjadi Perguruan Generasi Kedua tanpa mengabaikan dinamika yang terjadi pada Perguruan Tinggi Generasi Pertama yakni fokus pula pada Universitas Riset dan Universitas Kewirausahaan. Pilihan riset dan kewirausahaan berjalan berbarengan sebagai satu kesatuan mata rantai. Bila Perguruan Tinggi hanya terkonsentrasi pada riset semata. Universitas riset fokus menambahkan penelitian ke misi pengajaran dan berkontribusi pada Pembangunan nasional, sehingga hasil riset tidak hanya menjadi pajangan di almari. Perguruan Tinggi yang hanya fokus pada riset semata, maka relatif tidak berbeda dengan United Nations University di Jepang yang pernah dipimpin oleh putra Indonesia Soejatmoko.

Di tetangga area tiga Universitas Grenoble dan Sekolah Tinggi Nuklir Grenoble pada la region d’Isere, terdapat distrik industri dan distrik teknologi yang bersinergi dengan perguruan tinggi, sehingga hasil-hasil riset dan inovasi menjadi produk komersial. Inilah oleh Kemendiktisaintek menyebut istilah Generasi ke3 Universitas Kewirausahaan yang fokus menambahkan inovasi dan transfer teknologi ke pengajaran dan penelitian, terlibat dalam industri dan mendorong Pembangunan ekonomi (Kemendiktisaintek, 2025). Profesor Beccatini menganalisis secara mendalam kontribusi bab, dalam buku Les Districts Industriels: Regions qui Gagnent et Region qui Perdent menyebutkan bahwa berkumpulnya universitas sebagai pusat riset, distrik industri, technopole maupun istilah science park terjadi secara alamiah dalam makna agglomerasi ilmu pengetahuan dan industri. Pemenang hadiah Nobel Ekonomi 1988, Ronald Coase maupun Pemenang hadiah Nobel Ekonomi 2008, Paul R. Krugman menyatakan terkonsentrasinya pelaku ekonomi secara alamiah dalam satu wilayah semata-mata untuk menekan biaya transaksi dan biaya negosiasi. Hasilnya, produk-produk ekspor dominan dihasilkan dari distrik industri berkonten pengetahuan tersebut dan kegiatan ekonomi yang terjadi antar cabang-cabang industri dan antar industri atau intra-industry & inter-industry trade yang kita kenal dengan Indeks Grubel-Lloyd. Model Europole, Stanford Park, Sillicon Valley, Regionale Lombardie Adalah contoh-contoh betapa universitas sebagai centre of thinking and pelaku usaha bersinergi membangun masing-masing daerah, walaupun dalam contoh Itali, kenyataan ini menimbulkan kemajuan negeri lebih dominan di Itali Utara: Genoa, Milan, Turin, Pavia sebagai les regions qui gagnent (daerah-daerah pemenang), sebaliknya, di Itali Selatan: Napoli, Mesina menjadi regions qui perdent (daerah-daerah pecundang) menimbulkan konsentrasi kemiskinan tinggi dan munculnya masalah sosial termasuk munculnya organisasi kriminal Camora sebutan bagi Mafia Napoli dan Cosanostra sebutan bagi Mafia Sicilia. Kewiusahaan akan muncul bila generasi sering berhadapan dengan masalah pembangunan karena memunculkan ide dan solusi.

Saat ini, belum semua universitas berada pada generasi keempat yakni University Social Responsibility (USR). USR yang tanpa missing-link dengan Perguruan Tinggi Generasi 1, 2, 3, lebih menekankan pada tanggung jawab sosial universitas. Universitas yang integrasikan pengajaran, riset, dan inovasi yang memberikan artikulasi kuat pada dampak sosial (Kemendiksaintek, 2025).

Pada 2030 atau lima tahun lagi, seluruh negara dan daerah di manapun berada di permukaan bumi akan melihat, apakah negara dan/atau daerahnya siap dan/atau tidak siap mencapai tujuan Bersama Pembangunan Berkelanjutan. Indikator pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia disusun berdasarkan kewenangan. Total indikator TPB berjumlah 319 item yang terbagi atas empat wewenang: Pemerintah Pusat mempunyai 308 indikator yang wajib dicapai. Pemerintah Provinsi mempunyai 235 indikator, pemerintah kabupaten mempunyai 220 indikator, serta pemerintah kota mempunyai 222 indikator. Dari 319 indikator tersebut di Indonesia, terdapat 21 indikator bersifat khusus untuk daerah tertentu dan 298 indikator bersifat umum. Setiap daerah mempunyai indikator berbeda satu dengan yang lainnya tergantung kewenangan dan kondisi daerah.

Sistem penilaian ketercapaian dan kegagalan pencapaian TPB menggunakan scorecard Penilaian TPB Tahun 2030 (Alisjahbana & Murniningtyas; 2018). Skor A merupakan kategori Mencapai atau hampir mencapai target TPB. Maknanya, asumsi business-as-usual atau bekerja biasa-biasa saja, hasil proyeksi menunjukkan bahwa pada Tahun 2030 indikator mencapai atau hampir mencapai (97.5 persen) target TPB. Skor B Mendekati target TPB. Maknanya, Asumsi business-as-usual, hasil proyeksi menunjukkan bahwa pada Tahun 2030 indikator mendekati target SDGs dan mencapai setidaknya 90 persen jalan menuju target TPB. Skor C artinya, Lebih dari seperempat jalan menuju target TPB. Maknanya, Asumsi business-as-usual, hasil proyeksi menunjukkan bahwa pada Tahun 2030 indikator mengarah kepada target TPB dan mencapai lebih dari 50-90 persen jalan menuju target TPB. Skor D Kurang dari seperempat jalan menuju target TPB. Asumsi business-as-usual, hasil proyeksi menunjukkan bahwa pada Tahun 2030 indikator tersebut masih antara 25-50 persen dari mencapai target TPB. Skor E, artinya Masih cukup jauh mencapai target TPB. Asumsi business-as-usual atau bekerja biasa-biasanya saja tanpa ukuran atau target yang mau dicapai. Hasil proyeksi menunjukkan bahwa pada Tahun 2030, masih setengah jalan (<25 persen) atau lebih target TPB dapat tercapai.

Hasilnya pada 2020, adalah Kesiapan Nasional untuk mencapai TPB sebagai berikut: 24 persen diproyeksikan memperoleh nilai A atau 8 provinsi mencapai atau hampir mencapai target TPB. 17 persen memperoleh nilai B atau 6 provinsi mendekati target TPB. 13 persen diproyeksikan memperoleh nilai C atau 4 provinsi akan mencapai lebih dari seperempat jalan menuju target TPB. 18 persen diproyeksikan memperoleh nilai D atau 6 provinsi kurang dari seperempat jalan menuju target TPB, serta 28 persen diproyeksi akan memperoleh nilai E atau 10 provinsi yang diproyeksi memperoleh nilai E masih cukup jauh untuk mencapai target TPB.

Skor nasional memperoleh 1,86 poin atau kurang dari nilai C. Hanya 24 persen atau bermakna hanya 13 provinsi diproyeksikan mencapai atau hampir mencapai target TPB di Tahun 2030 dengan asumsi business-as-usual atau bekerja biasa-biasa saja. Hasilnya adalah hanya 13 provinsi yang mempunyai nilai skor di atas 2 poin yaitu dari nilai tertinggi hingga terendah di mana posisi pertama Provinsi Kaltim (2,49 poin), Kepulauan Riau (2,37 poin), DIY (2,30 poin), Riau (2,22 poin), Bangka Belitung (2,20 poin), Jateng (2,17 poin), DKI (2,15 poin), Jatim (2,10 poin), Sumbar (2,07 poin), Banten (2,07 poin), Sultra (2,07 poin), Kaltara dan Jabar (2,05 poin). Sultra menjadi satu-satunya provinsi di daratan Sulawesi yang Relatif Paling Siap menuju pencapaian TPB. Provinsi Sulteng mempunyai skor 1,63 poin merupakan daerah dengan kategori Relatif Paling Tidak Siap dengan skor E menuju pencapaian TPB berada di posisi nomor 31 dari 34 provinsi yang mempunyai skor sama dengan Provinsi NTB yang berada setingkat di atasnya dan mempunyai skor yang sama pula dengan Provinsi Sulbar yang berada di posisi setingkat di bawah Sulteng. Artinya posisi Sulteng sejajar dengan daerah yang baru mekar dari provinsi induk baik daerah induk Provinsi Sulsel maupun daerah induk Provinsi Papua.

Di Sulteng, di Tahun 2020, dari 235 indikator TPB yang akan dicapai, terdapat 134 indikator sudah dilaksanakan dan sudah tercapai (SS). Hal ini berarti tinggal mempertahankan saja. 58 indikator sudah dan sedang dijalankan, tetapi belum tercapai (SB). Tentu Bappeda sebagai leading sector dan Lembaga Pemikir sepatutnya memetakan mengapa belum tercapai bila berpikir. 6 indikator belum dijalankan, tentu belum tercapai (BB), serta 37 indikator belum tersedia datanya atau not available (NA). Kenyataan ini menunjukkan bahwa, Kinerja Pencapaian TPB di Sulteng masih pada taraf mengumpulkan dan melengkapi data yang belum tersedia. Sulteng belum termasuk pada taraf menyusun strategi selangkah demi selangkah untuk mengejar ketertinggalan ini agar kinerjanya tidak sejajar dengan daerah yang baru mekar seperti Sulbar dan Papua Barat, bahkan Sulteng sudah disalip oleh Kaltara yang baru mekar beberapa waktu yang lalu.

Di Tahun 2024, 172 indikator sudah dilaksanakan dan sudah tercapai (SS) meningkat dari 134 indikator, 53 indikator sudah dilaksanakan dan belum tercapai (SB) atau berkurang dari 58 indikator, 3 indikator belum dijalankan berkurang dari 6 indikator, dan 3 indikator berlum tersedia datanya berkurang dari 37 indikator. TPB ke 4 Pendidikan Berkualitas menunjukkan bahwa indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah tercapai berjumlah 8 indikator, sebaliknya, masih menyisakan 2 indikator sudah dilaksanakan dan belum tercapai.

Makna keberlanjutan “merasuk” begitu penting di dalam era Perguruan Tinggi Generasi Keempat. Perguruan menjadi satu dari beberapa pemangku kepentingan dalam transformasi perguruan tinggi memiliki keunggulan komparatif ke keunggulan kompetitif, berlanjut pada perguruan tinggi mengedepankan keunggulan kolaboratif. Tanggung jawab sosial perguruan tinggi di masa datang adalah krisis pangan sebagai akibat dari degradasi lingkungan. Sepuluh tahun terakhir, Sulteng kehilangan hutan seluas 18 ribu lapangan sepak bola dan suhu meningkat 1,2 derajat Celcius. Fenomena global menunjukkan para orang kaya di dunia ini, kembali menyemai pertanian sebagai masa depan korporasi mereka. Perguruan Tinggi Generasi Keempat telah menyemai Pembelajaran Sepanjang Masa, Riset dan Inovasi Four Generation University (4GU), Pelayanan Publik 4GU, Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Kemitraan Global 4GU sebagai manifestasi Keunggulan Kolaboratif dalam makna World University Incorporated di atas bumi yang sama.

*) Guru Besar Bidang Ekonomi Internasional FEB-Untad

Apa Reaksimu?