Demonstrasi, Retaknya Kepercayaan, dan Jalan Panjang Ekonomi Nasional

Oleh: Muzakir Tombolotutu*

DALAM hitungan hari, jalanan Nusantara kembali bergemuruh. Gelombang demonstrasi yang semula diniatkan sebagai nyanyian aspirasi rakyat, bergeser menjadi riuh kerusuhan, bahkan penjarahan. Luka sosial ini tak sekadar meninggalkan trauma, tetapi juga menyisakan pertanyaan besar: seberapa rapuh fondasi sosial ekonomi nasional kita? Sejumlah analis ekonomi membaca gejolak ini sebagai retakan legitimasi fiskal yang kian melebar. Rakyat merasakan beban ekonomi kian menindih, sementara pejabat publik sibuk mempertontonkan gaya hidup mewah (flexing) di jagat digital dan asik berjoget-sebuah pameran yang menyulut api kecemburuan sosial. Dalam suasana yang seharusnya penuh sense of crisis, justru yang tampak adalah tingkalaku, etika dan narasi yang memperkeruh suasana.

Tak perlu menunggu lama, kegaduhan sosial ini langsung menular ke pasar. Ekonomi bereksi dimana Indeks Harga Saham Gabungan merosot, investor asing mencatat aksi jual bersih lebih dari Rp1 triliun, sinyal gamblang bahwa pasar kehilangan keyakinan pada stabilitas Indonesia. Modal menahan diri, ekspansi ditunda, sementara risiko politik dan keamanan dipandang kian membesar. Bagi negara yang masih bergantung pada investasi swasta untuk menopang APBN, situasi ini adalah lonceng peringatan. Jurang ketidakpercayaan publik pada wakil rakyat dan pemerintah semakin terbuka lebar, seakan memperlihatkan bahwa kepercayaan adalah modal yang kini nyaris tergerus habis.

Mengapa api demonstrasi begitu cepat menjalar? Sebab bara masalah sosial-ekonomi sudah lama menumpuk. Ketidakadilan pajak membuat rakyat merasa kewajiban mereka kian berat, tetapi pelayanan publik tak kunjung sepadan; kontradiksi ini dicermati bagai rakyat dipaksa berpuasa, sementara pejabat berpesta. Birokrasi yang gemuk dan boros pada sejumlah K/L menambah luka, bahkan beberapa lembaga terus dibentuk untuk memperkuat struktur namun hal ini dinilai sebagai pemborosan sebab anggaran tersedot untuk menopang struktur yang berlebihan. Pemerintah menyerukan efisiensi, tetapi di saat bersamaan menambah kementerian, rangkap jabatan, hingga menaikkan tunjangan pejabat. Program-program unggulan yang digadang sebagai penopang rakyat, seperti Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih atau Makan Bergizi Gratis (MBG), justru tersendat, bahkan meninmbulakn berbagai masalah baru disebabkan oleh lemahnya tata kelola dan minimnya partisipasi. Harga pangan yang terus melambung, khususnya beras sebagai urat nadi konsumsi rakyat, memperparah keadaan. Lonjakan harga hingga Rp16 ribu per kilogram telah merobek daya beli masyarakat kecil, padahal konsumsi rumah tangga adalah pilar utama perekonomian kita.

Ketika demonstrasi berubah menjadi bentrokan berdarah, dunia usaha membacanya sebagai risiko tambahan. Investor tidak hanya menghitung keuntungan, tetapi juga kestabilan politik, keamanan, dan kepercayaan rakyat pada pemerintah menjadi ukuran risiko invetasi. Maka jelaslah bahwa demonstrasi bukan sekadar hiruk pikuk jalanan, melainkan variabel yang menghantam kurs rupiah, harga pasar, hingga arus investasi. Dalam kondisi seperti ini, keterbatasan fiskal bukan alasan untuk berdiam diri. Pemerintah perlu menunjukkan langkah nyata dengan memperbaiki sistem gaji pejabat agar adil dan transparan, memangkas birokrasi yang gemuk agar anggaran lebih berpihak pada rakyat, serta mengembalikan desentralisasi fiskal dengan mengembalikan anggaran pembangunan dengan dalih efisiensi kepada Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga pembangunan lebih cepat menyentuh kebutuhan masyarakat di daerah.

Dari sisi ketenagakerjaan, Di tengah derasnya PHK dan meningkatnya kebutuhan hidup, penciptaan lapangan kerja, Perbaikan UMR dan jaring pengaman sosial menjadi mendesak. Program ekonomi rakyat harus diperkuat, bukan sekadar slogan, dengan tata kelola yang transparan, partisipatif, dan dekat dengan kebutuhan lokal. Di atas semua itu, yang tak kalah penting adalah teladan moral dari pucuk pimpinan. Dalam krisis, kata-kata pejabat bisa menjadi air yang menyejukkan atau bensin yang menyulut api. Indonesia butuh Suri tauladan pemimpin, Kesederhanaan hidup para pemimpin adalah bukti nyata, karena sebagaimana pepatah lama, ikan busuk mulai dari kepalanya.

Krisis ini sejatinya bukan hanya persoalan Sosial-ekonomi, tetapi juga krisis kepercayaan. Rakyat merasa jauh dari pejabat yang seharusnya mereka percayai, sementara investor membaca sinyal instabilitas sosil-politik dan kemanan mengalami degradasi. Jalan keluar bukan represi, bukan retorika kosong, melainkan kebijakan nyata yang menurunkan harga pokok, membuka lapangan kerja, perbaikan UMR, memberantas korupsi, dan menyederhanakan birokrasi. Demonstrasi adalah suara rakyat memang bising, kadang menyakitkan, tetapi di balik itu ada pesan mendalam: rakyat ingin didengar, bukan diabaikan.

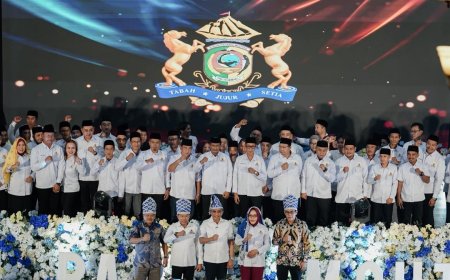

Indonesia kini berada di persimpangan. Potensi ekonomi kita besar; bonus demografi, sumber daya alam, pasar domestik yang sedang tumbuh, potensi eksport produk nasional tinggi. Namun krisis kepercayaan bisa menggerus semua peluang itu. Yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang hadir di tengah rakyat, yang mengubah demonstrasi menjadi energi korektif, bukan ancaman. Contoh penanganan demostrasi di Kota Palu Sulawesi Tengah (01 September 2025), Ketika pemerintah Kota Palu, Gubernur dan Pimpinan DPR serta anggota DPR provinsi membaur bersama massa, hadir bukan sekadar penguasa, melainkan pelayan publik yang sederhana, pendengar keluhan dan transparan, maka krisis kepercayaan bisa menjadi momentum kebangkitan. Indonesia tidak kekurangan peluang; yang kita butuhkan hanyalah keberanian menutup jurang kepercayaan dengan program nyata dan realistis, bukan omon-omon agar gejolak hari ini tercatat bukan sebagai keruntuhan, melainkan titik balik sejarah bangsa.

*)Ketua ISEI Palu- Sulawesi Tengah Akademisi, Peneliti Universitas Tadulako

Apa Reaksimu?